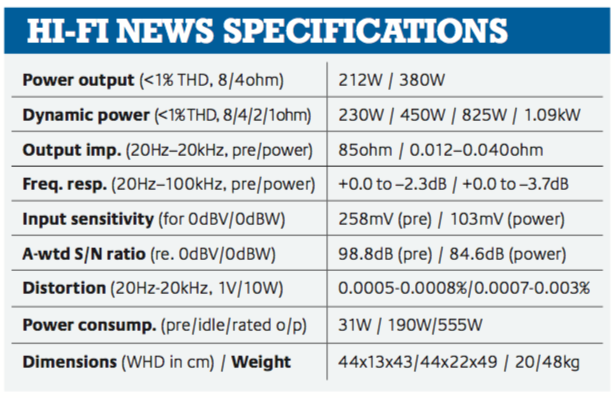

Luxman’s C-900u preamp and M-900u power amp (£9995 each) are part of the wave of retro-flavoured hardware that has captivated the big Japanese houses, many of whose ‘period-look’ units eschew digitalia.

“The weight, the power, the flow, all conspired to make our feet tap”

As Luxman offers separate DACs and phono stages, they’re not fitted here, eg, the C-900u offers only line inputs and full-function remote control, with tone and balance controls set via large rotaries, but it has no tape monitor facility. The supplied remote allows zooming of the informative fascia display. At the rear of the preamp can be found a choice of balanced or single-ended inputs and outputs, earthing posts should you wish to add an external phono stage for a vinyl source, and a couple of Ethernet remote comms ports.

With its resolutely analogue fascia meters, the matching M-900u power amplifier offers both single-ended and balanced (XLR) inputs, remote power on/off, massive multi-way binding posts – some of the best we’ve seen – and switching for mono bridging and polarity inversion.

INSTANT SWEETNESS

Our first encounter was with ‘Rock The Boat’ by The Hues Corporation [Camden (CD)], with the amps hooked up to Wilson Alexias. While the track isn’t overripe down below, it is a dance track with a cool, loping bass, gorgeous harmonies, whucka-whucka guitar, and punchy brass and strings soaring above it all. The Luxman package sounded almost as tube-y as the company’s MQ-300 stereo amp [HFN Nov ’15], but with 25 times the wattage and a far more clearly delineated bass.

Detroit Emeralds’ ‘Feel The Need’ [Atlantic] is more of the same, but with richer, more Motown-y vocals and stronger drum activity. Moving to vinyl, the strings grew even sweeter, but saccharine never intruded because the ’900s possess such balance, with true equanimity from top to bottom.

After a double-dose of disco, we were drawn to mixed percussion, and Santana’s ‘Oye Como Va’ from Abraxas [Mobile Fidelity] did the trick, with the track’s congas, woodblocks, guiro scraper and other paraphernalia. Here the weight, the power, the flow, all conspired to make our feet tap – critical listening be damned! And that’s pretty much as high a compliment as one can pay.

Then in place of the Wilson Alexia speakers we hooked up Spendor LS3/5As, and loaded up ‘Rock The Boat’ once more. The little gems ‘disappeared’ and we were reminded of why we’d worshipped them for so long… the soundstage bordered on the epic.

What clinched it for us, though, was neither the punch nor the percussive majesty of the above tracks, but the subtlety of At Last from Lou Rawls in tandem with Dianne Reeves [Blue Note].

VERDICT

These units worked faultlessly, the remote was a joy to handle, the sound blissfully natural, while the units are made with the sort of finish that’s as cool as Swiss air.

From HiFi News

既然明白到音響架上的器材,是無法避 免從喇叭傳來的聲音能量轉化而成的震

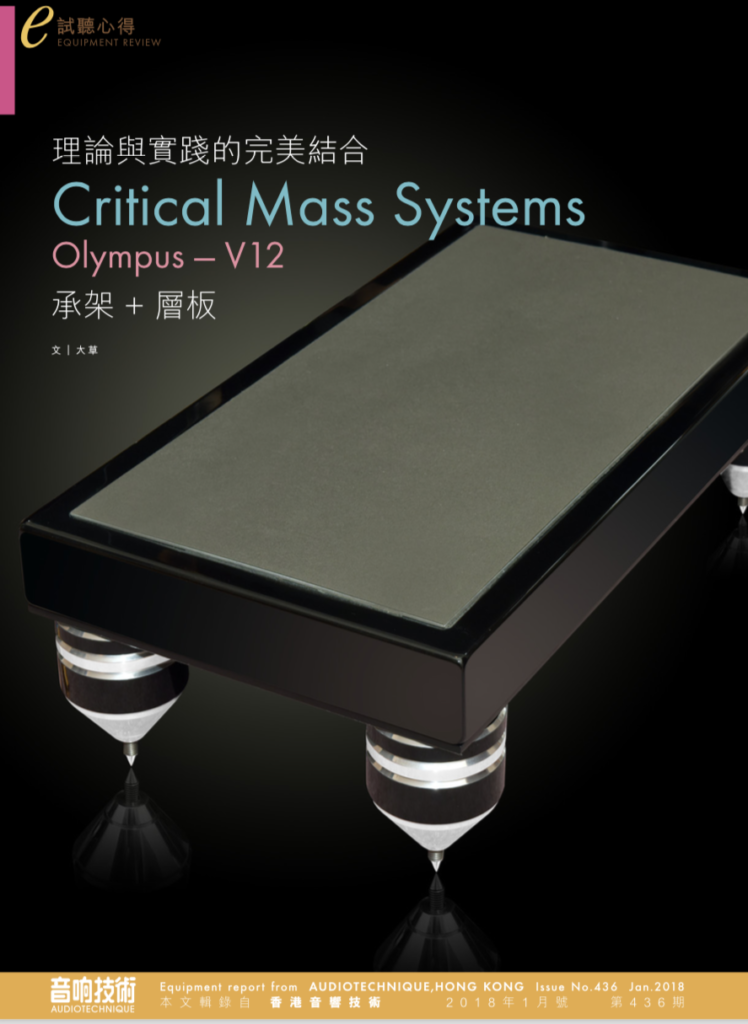

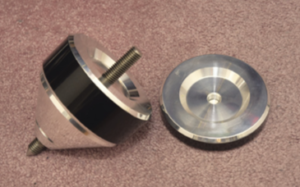

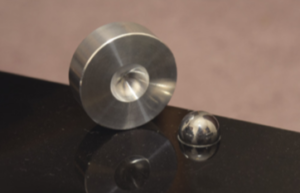

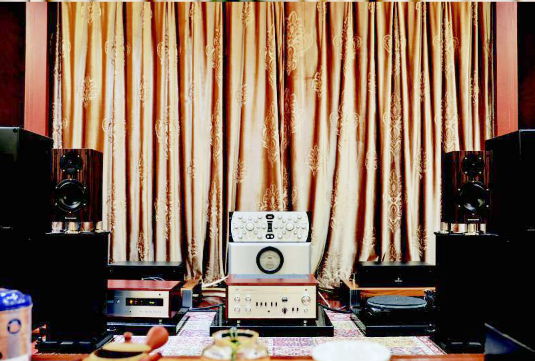

既然明白到音響架上的器材,是無法避 免從喇叭傳來的聲音能量轉化而成的震 CMS 為了承托 Filter System 層板而設計的音響承架當然也不會掉以輕心,相反,這些承架的設計與選用的物料是經過精密計算,並且參考彈性模量(Elastic Modulus) 和幼棒音速 (Thin Rod Speed of Sound 聲音能量在幼金屬棒內的傳遞速度)的數據才拍板決定。CMS 承架的水平支撐與多層承架的支柱,都是採用純度高達 96% 至 99% 的鋁合金製造,EM 為 64GPa,傳遞速度約為 5014m/s。釘腳、釘墊、放於器材機腳底部的墊片與鎢珠承帽是用純度高達 99%的鈇合金製造,EM 為105GPa,傳遞速度約為 5090 m/s。作為耦合承架與層板的圓珠用碳化鎢合金製造,EM 為 550GPa,傳遞速度約為 6220m/s。承架的內部也採用一種較軟的金屬作為阻尼物料,它的 EM 為 117GPa,傳遞速度約為 3810m/s。我訂購的單層 MAXXUM 層板採用大型的鋁合金x承架,

CMS 為了承托 Filter System 層板而設計的音響承架當然也不會掉以輕心,相反,這些承架的設計與選用的物料是經過精密計算,並且參考彈性模量(Elastic Modulus) 和幼棒音速 (Thin Rod Speed of Sound 聲音能量在幼金屬棒內的傳遞速度)的數據才拍板決定。CMS 承架的水平支撐與多層承架的支柱,都是採用純度高達 96% 至 99% 的鋁合金製造,EM 為 64GPa,傳遞速度約為 5014m/s。釘腳、釘墊、放於器材機腳底部的墊片與鎢珠承帽是用純度高達 99%的鈇合金製造,EM 為105GPa,傳遞速度約為 5090 m/s。作為耦合承架與層板的圓珠用碳化鎢合金製造,EM 為 550GPa,傳遞速度約為 6220m/s。承架的內部也採用一種較軟的金屬作為阻尼物料,它的 EM 為 117GPa,傳遞速度約為 3810m/s。我訂購的單層 MAXXUM 層板採用大型的鋁合金x承架, 配上4隻大型重量級釘腳腳座,放上我的Gaku-On單聲道後級之後,不但在外觀上帶來穩如泰山的感覺,實際聆聽音效更令一眾寫手兄弟和我驚訝得目瞪口呆,因為使用前後的分別之大完全超出我們的想像(我原來是使用特別訂製的2吋厚實心黑檀木板配不誘鋼釘錐!音樂的訊息聽得更多細節,能量感大幅增強,音場的結像紋風不動,人聲和樂器的線條更加立體鮮明“耳聽為憑,Joseph 和 CMS 開發團隊的設計理論與產品的效能完全能夠對症下藥。最令我感到驚喜的是;雖然我們都知道膽機對於諧振非常敏感,

配上4隻大型重量級釘腳腳座,放上我的Gaku-On單聲道後級之後,不但在外觀上帶來穩如泰山的感覺,實際聆聽音效更令一眾寫手兄弟和我驚訝得目瞪口呆,因為使用前後的分別之大完全超出我們的想像(我原來是使用特別訂製的2吋厚實心黑檀木板配不誘鋼釘錐!音樂的訊息聽得更多細節,能量感大幅增強,音場的結像紋風不動,人聲和樂器的線條更加立體鮮明“耳聽為憑,Joseph 和 CMS 開發團隊的設計理論與產品的效能完全能夠對症下藥。最令我感到驚喜的是;雖然我們都知道膽機對於諧振非常敏感, 但今次只是單單換上這兩塊承放 Gaku-On 後級的承架和 Filter System 層板,便已經可以明顯提升草廬整套組合的音效和層次,實在是超出我的期望。經過幾年光景, MAXXUM 承架在草廬的地位仍然穩如泰山,直至今年 (2017) 年中……

但今次只是單單換上這兩塊承放 Gaku-On 後級的承架和 Filter System 層板,便已經可以明顯提升草廬整套組合的音效和層次,實在是超出我的期望。經過幾年光景, MAXXUM 承架在草廬的地位仍然穩如泰山,直至今年 (2017) 年中…… 經過累積長達17年設計層板和承架的深厚經驗,Joseph 決定不惜工本開發一個效果完美,比 MAXXUM 更高階的新旗艦系列Olympus一V12,並且在今年的慕尼黑音響展作全球性首展。外觀上,Olympus一V12 音響架的支柱,x形水平承架與及釘腳腳座比起 MAXXUM 更大更粗壯,而層板的厚度卻是相同的3吋,外表也看不出有什麼明顯的分別,不過製作工藝的精緻度和打磨的滑溜光亮度明顯更勝一籌。Joseph 以充滿自信的姿態向我推介 CMS 的新旗艦,他表示 Olympus一V12 的 X 承架,多層承架的支柱,鎢珠,墊帽,墊片和釘腳腳座採用的金屬材料和它們的物理特性,是與 MAXXUM 完全相同,只是承架的x橫袒更潤更厚,支柱和腳座的直徑也由3吋增大至4 吋,換句話說承架有更重質量便會更加扎實和更穩固,好處顯而易見,但另一方面傳導能量的幅度則會更大,所以層板的設計要有更強的消震效能和更有效率才可達致預期的全面性效果。Olympus一V12 層板的外觀雖然看似和MAXXUM 相若,但其實內裡設計已是大幅補強—承重量仍為110公斤,特製彈性體夾層同樣厚2.5吋,但上層阻尼層的三文治結構增加至 27層,下層阻尼層的三文治結構則增加至18層!頂板和底板的結構則沒有改變。Joseph 聲稱 Olympus一V12 層板的阻尼能力是 MAXXUM 的兩倍,而且沒有任何負面影響!

經過累積長達17年設計層板和承架的深厚經驗,Joseph 決定不惜工本開發一個效果完美,比 MAXXUM 更高階的新旗艦系列Olympus一V12,並且在今年的慕尼黑音響展作全球性首展。外觀上,Olympus一V12 音響架的支柱,x形水平承架與及釘腳腳座比起 MAXXUM 更大更粗壯,而層板的厚度卻是相同的3吋,外表也看不出有什麼明顯的分別,不過製作工藝的精緻度和打磨的滑溜光亮度明顯更勝一籌。Joseph 以充滿自信的姿態向我推介 CMS 的新旗艦,他表示 Olympus一V12 的 X 承架,多層承架的支柱,鎢珠,墊帽,墊片和釘腳腳座採用的金屬材料和它們的物理特性,是與 MAXXUM 完全相同,只是承架的x橫袒更潤更厚,支柱和腳座的直徑也由3吋增大至4 吋,換句話說承架有更重質量便會更加扎實和更穩固,好處顯而易見,但另一方面傳導能量的幅度則會更大,所以層板的設計要有更強的消震效能和更有效率才可達致預期的全面性效果。Olympus一V12 層板的外觀雖然看似和MAXXUM 相若,但其實內裡設計已是大幅補強—承重量仍為110公斤,特製彈性體夾層同樣厚2.5吋,但上層阻尼層的三文治結構增加至 27層,下層阻尼層的三文治結構則增加至18層!頂板和底板的結構則沒有改變。Joseph 聲稱 Olympus一V12 層板的阻尼能力是 MAXXUM 的兩倍,而且沒有任何負面影響!

因為我清楚聽見小飛俠彈奏的鋼絃結他,不論是勾、是彈、是掃,演奏的力度,按絃手指的跳動!絃線的發音與顫動的餘韻,琴箱的共嗚與豐滿的泛音,學友演唱的咬字吐音,喉底的顫音,運氣的呼吸吐納,掌握歌曲的抑揚頓挫與及唱功的發揮,真的再多很多極細微,以前若隱若現的細節,動態對比更明顯,微動態更清晰,是這首歌曲在草廬的一次最佳演繹!播 Anne- Sophie Mutter 的嶄新錄音 [鰾魚五重奏」,哇!鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴五件樂器在流暢地對答,在互動,樂器的音色條理分明,線條清晰,而且在音場內分佈的位置有條不紊,清清楚楚,就像在我眼前演奏一樣,聲音的像真度是前所未有!重播 RR 大植英次的「圖畫展覽展會」,樂團的能量感更盛,氣勢更加澎湃,但樂器的音色卻更加細緻,線條更清晰。

因為我清楚聽見小飛俠彈奏的鋼絃結他,不論是勾、是彈、是掃,演奏的力度,按絃手指的跳動!絃線的發音與顫動的餘韻,琴箱的共嗚與豐滿的泛音,學友演唱的咬字吐音,喉底的顫音,運氣的呼吸吐納,掌握歌曲的抑揚頓挫與及唱功的發揮,真的再多很多極細微,以前若隱若現的細節,動態對比更明顯,微動態更清晰,是這首歌曲在草廬的一次最佳演繹!播 Anne- Sophie Mutter 的嶄新錄音 [鰾魚五重奏」,哇!鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴五件樂器在流暢地對答,在互動,樂器的音色條理分明,線條清晰,而且在音場內分佈的位置有條不紊,清清楚楚,就像在我眼前演奏一樣,聲音的像真度是前所未有!重播 RR 大植英次的「圖畫展覽展會」,樂團的能量感更盛,氣勢更加澎湃,但樂器的音色卻更加細緻,線條更清晰。

自從購入KEF LS50 追夢 BBC LS3/5a 后,我發覺這款由 “LS3/5a之父” 以現代技術概念打造的“替代品”,竟然有著青出於藍而勝於藍的“升華”表現。隻是大概一個星期的“文火慢煲”, LS50 的聲音就較全新的時候有脫胎換骨的發揮,尤其是頻寬延伸的順暢性、中音的通透感和音場的開揚感等方面都有突破性的改善。而到了兩周的時候,這對依然散發著濃郁新箱味道的 LS50 的低頻能量感漸漸釋放出來了,而同時 UniQ 中高頻的細節和堂音也更幼細更豐富,聽感上仿佛音箱比全新時長大了一點。

自從購入KEF LS50 追夢 BBC LS3/5a 后,我發覺這款由 “LS3/5a之父” 以現代技術概念打造的“替代品”,竟然有著青出於藍而勝於藍的“升華”表現。隻是大概一個星期的“文火慢煲”, LS50 的聲音就較全新的時候有脫胎換骨的發揮,尤其是頻寬延伸的順暢性、中音的通透感和音場的開揚感等方面都有突破性的改善。而到了兩周的時候,這對依然散發著濃郁新箱味道的 LS50 的低頻能量感漸漸釋放出來了,而同時 UniQ 中高頻的細節和堂音也更幼細更豐富,聽感上仿佛音箱比全新時長大了一點。 在代理商的官網上,查到 REL 幾乎全系列的超低音音箱都提供了多種連接方式,除了常規的低電平LEF輸入之外,還有可以連接功放喇叭輸出的高電平輸入,這視乎正中我下懷,因為我用的麗磁 211 合並膽機和藝術家作品一號合並機都沒有前級和超低音輸出,如果隻有低電平輸入的超低音,可真的沒有辦法接入到組合裡,有了高電平輸入可就不一樣了。在深入查詢,發現 REL 還一種宣傳無線傳輸的概念,這是怎麼回事呢?原來是 REL 提供選配的無線傳輸組件,發射器連接到信號端,接收器安裝在超低音音箱上,從而擺脫了線材連接帶來的擺位限制。也就是說,無論將超低音音箱擺在哪個位置,都無需顧慮走線的問題。這個功能太吸引人了,要知道,在家中找合適的地方安置超低音本來就不是容易的事情,假如接線還得有礙觀瞻那太座是完全無法接受的。

在代理商的官網上,查到 REL 幾乎全系列的超低音音箱都提供了多種連接方式,除了常規的低電平LEF輸入之外,還有可以連接功放喇叭輸出的高電平輸入,這視乎正中我下懷,因為我用的麗磁 211 合並膽機和藝術家作品一號合並機都沒有前級和超低音輸出,如果隻有低電平輸入的超低音,可真的沒有辦法接入到組合裡,有了高電平輸入可就不一樣了。在深入查詢,發現 REL 還一種宣傳無線傳輸的概念,這是怎麼回事呢?原來是 REL 提供選配的無線傳輸組件,發射器連接到信號端,接收器安裝在超低音音箱上,從而擺脫了線材連接帶來的擺位限制。也就是說,無論將超低音音箱擺在哪個位置,都無需顧慮走線的問題。這個功能太吸引人了,要知道,在家中找合適的地方安置超低音本來就不是容易的事情,假如接線還得有礙觀瞻那太座是完全無法接受的。 於是,一不做二不休,在向經銷商咨詢后,訂購了 REL T5i 超低音音箱和一套ARROW 無線連接器。為什麼選T5i呢?主要還是考慮體積不能太大,而且同樣採用金屬振膜喇叭單元能夠和 LS50 銜接得好,畢竟我的環境也隻有 20 平方,這個型號使用8吋喇叭,經銷商表示 T5i 已經可以輕鬆滿足我的要求了。而且,選擇小尺寸超低音還有一個好處,現在玩 2.1 其實是一個感受全頻重播魅力的開始,那就是以后要求更高的話,可以多買一隻組成 2.2 系統。我想這種循序漸進的玩法一來自己調校起來比較好掌握,二來太座不會一下子見到新添的兩個超低音而皺眉頭(發燒友的不容易,你懂的)。

於是,一不做二不休,在向經銷商咨詢后,訂購了 REL T5i 超低音音箱和一套ARROW 無線連接器。為什麼選T5i呢?主要還是考慮體積不能太大,而且同樣採用金屬振膜喇叭單元能夠和 LS50 銜接得好,畢竟我的環境也隻有 20 平方,這個型號使用8吋喇叭,經銷商表示 T5i 已經可以輕鬆滿足我的要求了。而且,選擇小尺寸超低音還有一個好處,現在玩 2.1 其實是一個感受全頻重播魅力的開始,那就是以后要求更高的話,可以多買一隻組成 2.2 系統。我想這種循序漸進的玩法一來自己調校起來比較好掌握,二來太座不會一下子見到新添的兩個超低音而皺眉頭(發燒友的不容易,你懂的)。 用上 T5i 后,當然是經過大概三天的煲練后再作細致的分頻點銜接和音量的調整,此刻超低頻的補足令音樂重播改善是立竿見影的,LS50 仿佛一下子從小個子長大成壯健的成年人,面前的“小盆景”立即變身大森林,聲音密度感變得更飽滿厚實,人聲和樂器的結像形態都更扎實健康,原本有些聲像僅是針點式的形態,一下子就塑造得更具立體感和真實感。我喜歡聽的鋼琴,那低音區厚重的能量終於能夠完整重現了,演奏級三角鋼琴的線條結像來得相當立體又從容。而重播交響樂呢?用與不用T5i的變化是不可逆的,音場規模感更龐大的同時,音場內的密度是大幅提升的,因此弦樂聲部的規模和層次感都能完整呈現了,大提琴和倍大提琴聲部的改善尤為明顯,用上T5i的寬厚從容,令音樂重現得穩健而完整,哪怕是大動態的強奏都有穩若泰山、巍然挺拔的氣勢。在T5i的協力下,LS50的表現更如魚得水,融合了傳統英國BBC式的柔美飽滿中頻和寬厚從容的超低頻后,從此就可以安心發燒了。

用上 T5i 后,當然是經過大概三天的煲練后再作細致的分頻點銜接和音量的調整,此刻超低頻的補足令音樂重播改善是立竿見影的,LS50 仿佛一下子從小個子長大成壯健的成年人,面前的“小盆景”立即變身大森林,聲音密度感變得更飽滿厚實,人聲和樂器的結像形態都更扎實健康,原本有些聲像僅是針點式的形態,一下子就塑造得更具立體感和真實感。我喜歡聽的鋼琴,那低音區厚重的能量終於能夠完整重現了,演奏級三角鋼琴的線條結像來得相當立體又從容。而重播交響樂呢?用與不用T5i的變化是不可逆的,音場規模感更龐大的同時,音場內的密度是大幅提升的,因此弦樂聲部的規模和層次感都能完整呈現了,大提琴和倍大提琴聲部的改善尤為明顯,用上T5i的寬厚從容,令音樂重現得穩健而完整,哪怕是大動態的強奏都有穩若泰山、巍然挺拔的氣勢。在T5i的協力下,LS50的表現更如魚得水,融合了傳統英國BBC式的柔美飽滿中頻和寬厚從容的超低頻后,從此就可以安心發燒了。

Mounted into the baffle of each is a 130mm mid-bass driver and a 25mm fabric dome tweeter, driven by 50W of internal amplification. There’s no slave and master here, with both speakers having their own power – they’re identical, and each has a switch to designate whether it’s the left or right channel.

Mounted into the baffle of each is a 130mm mid-bass driver and a 25mm fabric dome tweeter, driven by 50W of internal amplification. There’s no slave and master here, with both speakers having their own power – they’re identical, and each has a switch to designate whether it’s the left or right channel.

換上 Jheena Lodwick 珍娜演唱的《You Raise Me Up 你鼓舞了我》,試試這套膽機驅動小書架箱組合重播人聲的效果。理論上這套組合重播的人聲可有極高水准,事實上也是如此,我曾採訪過某著名音箱設計師,他說要重播好人聲,就該選擇人頭大小的音箱,3/5R2 SE恰恰就是極具代表性的作品,而LX-380所用的6L6 電子管也同樣以超卓的中頻韻味著稱於世。預設,這套組合重播的人聲溫潤感情豐富,音質細膩飽滿,用網絡潮語說就是:“毒”,令人全身酥軟,無法抵御的“毒”。

換上 Jheena Lodwick 珍娜演唱的《You Raise Me Up 你鼓舞了我》,試試這套膽機驅動小書架箱組合重播人聲的效果。理論上這套組合重播的人聲可有極高水准,事實上也是如此,我曾採訪過某著名音箱設計師,他說要重播好人聲,就該選擇人頭大小的音箱,3/5R2 SE恰恰就是極具代表性的作品,而LX-380所用的6L6 電子管也同樣以超卓的中頻韻味著稱於世。預設,這套組合重播的人聲溫潤感情豐富,音質細膩飽滿,用網絡潮語說就是:“毒”,令人全身酥軟,無法抵御的“毒”。

第二次看到 S3/5R2 SE,我已經不再探討它了,包括它的設計、用的喇叭,還有背后的故事(想了解 S3/5R2 SE 的朋友可以翻閱今年本刊8月刊的測評文章),這次我隻想做個忠實的聽者,而它就是演奏家或者是歌唱家。第一次它並不是眼前的搭配,而是機身纖薄的朗泉 EVOLUTION 100CD 播放機和 EVOLUTION 100A 合並功放,這一套顯得很清秀,如果放小居室再放置些CD專輯裝飾一下可以增添不少音樂元素,能看也能聽。S3/5R2 SE 和朗泉的組合其實絕對滿足筆者的要求,但是聽了 S3/5R2 SE 和力仕 LX-380 膽功放的搭配之后,筆者有了移情別戀的可能,到底怎麼回事容后再敘吧。

第二次看到 S3/5R2 SE,我已經不再探討它了,包括它的設計、用的喇叭,還有背后的故事(想了解 S3/5R2 SE 的朋友可以翻閱今年本刊8月刊的測評文章),這次我隻想做個忠實的聽者,而它就是演奏家或者是歌唱家。第一次它並不是眼前的搭配,而是機身纖薄的朗泉 EVOLUTION 100CD 播放機和 EVOLUTION 100A 合並功放,這一套顯得很清秀,如果放小居室再放置些CD專輯裝飾一下可以增添不少音樂元素,能看也能聽。S3/5R2 SE 和朗泉的組合其實絕對滿足筆者的要求,但是聽了 S3/5R2 SE 和力仕 LX-380 膽功放的搭配之后,筆者有了移情別戀的可能,到底怎麼回事容后再敘吧。

CMS Sotto Voce racks are not just vastly less expensive than the rm’s state- of-the-art efforts; they also offer comparable performance in a more tradi- tional and appealing package. The frame and shelves are made of gorgeous Sapele African hardwood (natural or optional black nish) with sturdy metal connections milled from billet aluminum. The sonic improvements are not subtle—bass tightens, transients gain more verve yet maintain better control, rhythms sharpen, and low-level noise plummets. It’s that last factor that opens the soundstage and is key to the SV’s remarkable ability to elicit dimensionality from a recording. Fully upgradeable to accommodate CMS’ upscale array of “ lters” (they replace the stock shelves but are mechanically far more com- plex). The lters provide further noise reduction, while the “purity quotient” takes a sizable jump. Available in three heights, the tallest, at 38″, is a four-tier unit that offers 10″ spacing out of the box yet is easily adjustable.

CMS Sotto Voce racks are not just vastly less expensive than the rm’s state- of-the-art efforts; they also offer comparable performance in a more tradi- tional and appealing package. The frame and shelves are made of gorgeous Sapele African hardwood (natural or optional black nish) with sturdy metal connections milled from billet aluminum. The sonic improvements are not subtle—bass tightens, transients gain more verve yet maintain better control, rhythms sharpen, and low-level noise plummets. It’s that last factor that opens the soundstage and is key to the SV’s remarkable ability to elicit dimensionality from a recording. Fully upgradeable to accommodate CMS’ upscale array of “ lters” (they replace the stock shelves but are mechanically far more com- plex). The lters provide further noise reduction, while the “purity quotient” takes a sizable jump. Available in three heights, the tallest, at 38″, is a four-tier unit that offers 10″ spacing out of the box yet is easily adjustable.

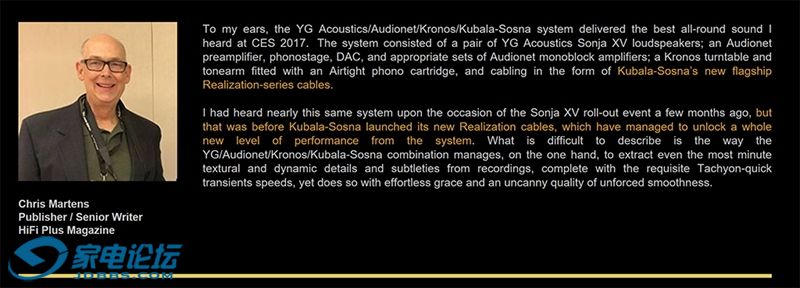

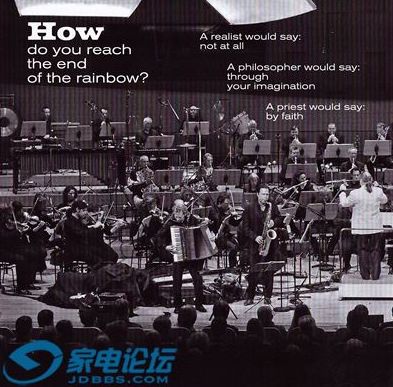

Realization 接入高文 CD機 ,播放 Philips 出版的內田光子 Mozart 鋼琴奏鳴曲,換下音樂絲帶Ruby Mountain II 電源線,同是 Mozart Sonata in C,K.330,Allegro Moderato 表現 Ruby Mountain II 略顯遲滯,由於 Ruby Mountain II 的設計並不側重聲音均衡性,在反應 K.330 這首作品時,略顯老氣,缺乏童真的歡樂。Realization 的接入完全改變局面,它的音符連續性緊湊,鋼琴的高光澤部分極低染色,相較 Ruby Mountain II 則更側重琴板的共鳴,而缺乏對觸鍵靈動感的表達。另一方面,Ruby Mountain II 厚度有些過,則 Realization 在密度扎實的情況下,反映出內田光子輕盈的觸鍵感。按說高文 CD 機本身聲音走中高頻清秀路線,接入 Ruby Mountain II 會對高文的中低盤有所補充,在 Realization 的比較下,方才發現這種組合離完美差距有多麼大。

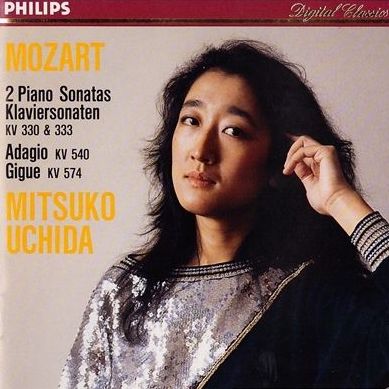

Realization 接入高文 CD機 ,播放 Philips 出版的內田光子 Mozart 鋼琴奏鳴曲,換下音樂絲帶Ruby Mountain II 電源線,同是 Mozart Sonata in C,K.330,Allegro Moderato 表現 Ruby Mountain II 略顯遲滯,由於 Ruby Mountain II 的設計並不側重聲音均衡性,在反應 K.330 這首作品時,略顯老氣,缺乏童真的歡樂。Realization 的接入完全改變局面,它的音符連續性緊湊,鋼琴的高光澤部分極低染色,相較 Ruby Mountain II 則更側重琴板的共鳴,而缺乏對觸鍵靈動感的表達。另一方面,Ruby Mountain II 厚度有些過,則 Realization 在密度扎實的情況下,反映出內田光子輕盈的觸鍵感。按說高文 CD 機本身聲音走中高頻清秀路線,接入 Ruby Mountain II 會對高文的中低盤有所補充,在 Realization 的比較下,方才發現這種組合離完美差距有多麼大。 Quadro Nuevo 是1996年成立的德國四重奏樂團,屬於歐洲的新派爵士樂團,2015年發行一張與北德廣播流行管弦樂團合作的跨界爵士現場專輯。這張唱片除選曲為膾炙人口的經典作品外,最重要是他結合管弦樂團的形式打破傳統爵士樂編配方式,是一部氣勢宏大的爵士樂現場錄音專輯。也是非常考驗音響系統音場比例的一張專輯。因為樂團主角 Mulo Francel 演奏薩克斯的音色太過搶眼,如果音響系統平衡性與音場並非最佳,Que Reste-T-Il De Nos Amours 這首歌曲中Mulo Francel會搶掉手風琴的位置,兩件樂器會在龐大的管弦樂團伴奏中混為一團,實際在沒用 Realization 接入 CD 機之前,我也有懷疑是否是錄音本身問題,但是作為德國發燒名廠 GLM 絕不會犯這種低級錯誤,因為這會讓聽眾混淆兩件樂器的發聲位置。我很驚訝 Realization 會讓 Mulo Francel 的位置略微提前,這時就更清晰的感受到手風琴的位置。原來 Mulo Francel 與他有一段非常美妙的音樂對話。該專輯中還收錄一首改編自古典吉他的名曲《Miserlou》舞曲,是一首節奏輕快的希臘風格音樂,如果你的音響系統表現這首《Miserlou》舞曲,既無歡快也無美感,我還是建議用一下 Kubala-Sosna 的 Realization 電源線,會有很大的改觀。

Quadro Nuevo 是1996年成立的德國四重奏樂團,屬於歐洲的新派爵士樂團,2015年發行一張與北德廣播流行管弦樂團合作的跨界爵士現場專輯。這張唱片除選曲為膾炙人口的經典作品外,最重要是他結合管弦樂團的形式打破傳統爵士樂編配方式,是一部氣勢宏大的爵士樂現場錄音專輯。也是非常考驗音響系統音場比例的一張專輯。因為樂團主角 Mulo Francel 演奏薩克斯的音色太過搶眼,如果音響系統平衡性與音場並非最佳,Que Reste-T-Il De Nos Amours 這首歌曲中Mulo Francel會搶掉手風琴的位置,兩件樂器會在龐大的管弦樂團伴奏中混為一團,實際在沒用 Realization 接入 CD 機之前,我也有懷疑是否是錄音本身問題,但是作為德國發燒名廠 GLM 絕不會犯這種低級錯誤,因為這會讓聽眾混淆兩件樂器的發聲位置。我很驚訝 Realization 會讓 Mulo Francel 的位置略微提前,這時就更清晰的感受到手風琴的位置。原來 Mulo Francel 與他有一段非常美妙的音樂對話。該專輯中還收錄一首改編自古典吉他的名曲《Miserlou》舞曲,是一首節奏輕快的希臘風格音樂,如果你的音響系統表現這首《Miserlou》舞曲,既無歡快也無美感,我還是建議用一下 Kubala-Sosna 的 Realization 電源線,會有很大的改觀。 反反復復試過幾張碟后,發現 Realization 並不像 Ruby Mountain II 電源線那麼容易被發覺線材自身的特點,那種線纜固有的染色在 Realization 中徹底消失,而它帶來的質感提升卻是實實在在的。採用 Realization 電源線並不難於器材相互匹配,因為無論用在哪個環節,他都不會突出自己。一條好線的作用就是幫助系統來彌補丟失的信息,那些原本在線纜傳輸中不應損失的音樂信息。經過幾代改良升級后的 Kubala-Sosna,更加接近理想中真實傳輸。也可以將一些味道濃郁的電源線用在音源,功放選擇Realization,如此做 Realization 會在原有的線材風格上突出其更為鮮明的特點。我在用R uby Mountain II 給音源,Realization 給功放時,播放相同曲目,其風格表現出siltech的特性,樂器質感卻要比用兩條 Ruby Mountain II 還要鮮明。當然用Realization 這個級別與 Ruby Mountain II 比較並不公平,Realization 的售價是:3萬左右。不過現在用2條 Realization 將會是很完美的升級。我本人更喜歡將Realization 用在音源,那純淨透明且質感飽滿的特質,其他品牌真的難以替代。

反反復復試過幾張碟后,發現 Realization 並不像 Ruby Mountain II 電源線那麼容易被發覺線材自身的特點,那種線纜固有的染色在 Realization 中徹底消失,而它帶來的質感提升卻是實實在在的。採用 Realization 電源線並不難於器材相互匹配,因為無論用在哪個環節,他都不會突出自己。一條好線的作用就是幫助系統來彌補丟失的信息,那些原本在線纜傳輸中不應損失的音樂信息。經過幾代改良升級后的 Kubala-Sosna,更加接近理想中真實傳輸。也可以將一些味道濃郁的電源線用在音源,功放選擇Realization,如此做 Realization 會在原有的線材風格上突出其更為鮮明的特點。我在用R uby Mountain II 給音源,Realization 給功放時,播放相同曲目,其風格表現出siltech的特性,樂器質感卻要比用兩條 Ruby Mountain II 還要鮮明。當然用Realization 這個級別與 Ruby Mountain II 比較並不公平,Realization 的售價是:3萬左右。不過現在用2條 Realization 將會是很完美的升級。我本人更喜歡將Realization 用在音源,那純淨透明且質感飽滿的特質,其他品牌真的難以替代。

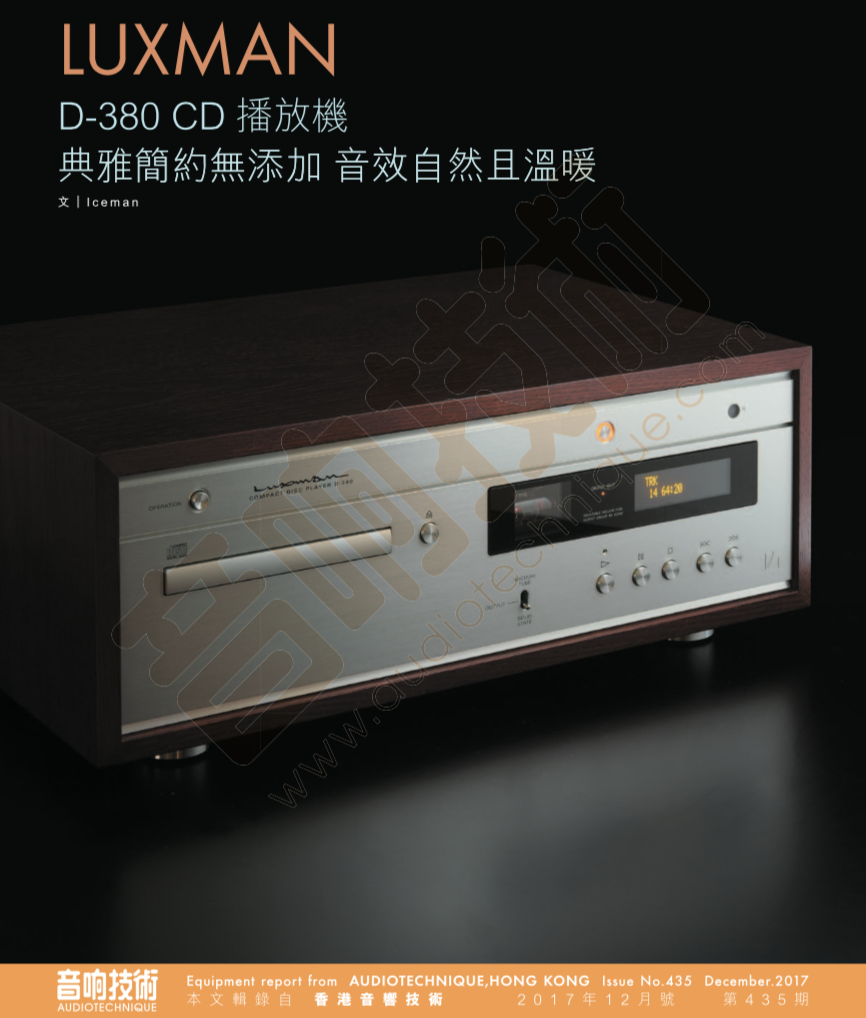

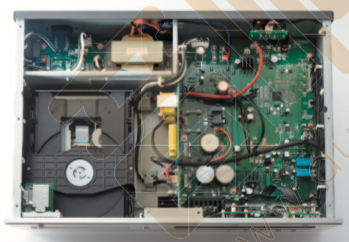

D-380 的拾訊系統安裝於機箱內的左方,採用了 TEAC 生產的雷射機芯,為了進一步強化整個拾訊系統機械結構的強度,廠方刻意裝上了一塊厚達8mm的鋁板於轉盤的下方,讓機芯轉動時更為穩定,從而使到雷射唱頭能正確無誤地拾取光碟坑紋中的資訊。 機箱底部還設有四顆直徑達 40mm 的避震機腳,由優質鋁材車製而成,此外機腳底部並設有一塊以特殊物料製成的阻尼墊片,能進一步將機體內部或外界傳來的微弱振盪消除。

D-380 的拾訊系統安裝於機箱內的左方,採用了 TEAC 生產的雷射機芯,為了進一步強化整個拾訊系統機械結構的強度,廠方刻意裝上了一塊厚達8mm的鋁板於轉盤的下方,讓機芯轉動時更為穩定,從而使到雷射唱頭能正確無誤地拾取光碟坑紋中的資訊。 機箱底部還設有四顆直徑達 40mm 的避震機腳,由優質鋁材車製而成,此外機腳底部並設有一塊以特殊物料製成的阻尼墊片,能進一步將機體內部或外界傳來的微弱振盪消除。 D-380內藏了兩組輸出放大電路,一組為晶體管電路,能提供活潑明快及較高分析力的音效。另一組則為真空管電路

D-380內藏了兩組輸出放大電路,一組為晶體管電路,能提供活潑明快及較高分析力的音效。另一組則為真空管電路 D-380內部的主要訊號線採用了高純度OFC無氧銅作為導體,而線路板上的佈線也相當獨特,於所有轉角位置也採用了獨有的圓角形設計,而非一般傳統線路板所採用的直角設計,這種設計有助提升訊號傳遞的效率, 讓訊號能更流暢地傳送,從而令到音質也有更佳的表現。 電源供應方面亦同樣講究,採用了一顆優質的變颸器,此外遠選用了日本Nichicon、Chemi-Con 及 Luxman 自家的音響級電容,讓電源供應更為乾淨及穩定,確保音質能 時刻保持最佳狀態。

D-380內部的主要訊號線採用了高純度OFC無氧銅作為導體,而線路板上的佈線也相當獨特,於所有轉角位置也採用了獨有的圓角形設計,而非一般傳統線路板所採用的直角設計,這種設計有助提升訊號傳遞的效率, 讓訊號能更流暢地傳送,從而令到音質也有更佳的表現。 電源供應方面亦同樣講究,採用了一顆優質的變颸器,此外遠選用了日本Nichicon、Chemi-Con 及 Luxman 自家的音響級電容,讓電源供應更為乾淨及穩定,確保音質能 時刻保持最佳狀態。