Two gents walk into a bar… So the joke generally begins. Unlike a joke, however musing, what comes next is nothing short of a blockbuster HiFi story worth telling and then some. The two gents in question, Howard Sosna, and Joe Kubala, went on to form what is otherwise known as Kubala-Sosna (or “KS” for short), a bespoke, high-tech HiFi cable company. Now I first met Joe Kubala sometime in 2005 or thereabouts, at one of those LAOC audio society meetings and immediately felt something a bit more different, more refined, more pragmatic about Kubala-Sosna. Then, still in their virtual infancy, Joe Kubala came across as a very polished, very matter-of-fact sort of a salesman, though even the word salesman is the wrong noun, as he was more, much more, a consultant than anything else. At least so he appeared. “Sure,” I said to myself, “he’s coming in through the back door, smart”, I said. Whereas all other cable companies I had known at the time (and most are, even today) came across as sales-y and push-y, Joe’s style was far more nuanced and effective. Think Rolls-Royce vs. Honda dealership. Rather than pushing you, he pulled you, maybe not even that. His (and his partner, Howard’s) story was high class vs. low ball and proved very effective indeed. “Howard and I have spent a great deal of time, energy and money developing our cable line, which we feel represents what a cable should be. I am happy to come to your place of business (retail) or home to let you—hopefully—hear what we hear with our cable designs.” Simple enough in theory. In practice, most everyone fails. Not Kubala-Sosna.

This non-suggestive line, frankly, did it for me. You see, whereas everyone else was always pushing you via the universally strong power of suggestion, Joe’s presentation was nothing of the sort. “Confident. Calm. Consistent,” I thought to myself. “This guy is different. Must learn more. Must connect with Joe to hear more [about their ideas],” I said. No sooner was his time at the LAOCAS event over, was I dialing the phone connecting with Joe to do just that. What followed next was classic Joe Kubala/Howard Sosna in practice. “I’ll send you a couple of cables from our Fascination and [then] top-of-the line Emotion series. Play with them at your leisure and give me a call in a couple of weeks. Curious to hear your input.” Well that was easy. Is there a catch? Not only was there no catch, but Emotion (and Fascination) so transfixed my belief in the power of cables that a full loom of Emotion became my reference for many years to come. Supremely neutral, authentic, dynamic and naturally resolved, Emotion simply allowed me to hear more into the recording, more into the system. That was 11, or even 12 years ago; mind you, Emotion at that time was already a few years beyond newborn status, and in fact was launched alongside KS in 2003. Let that sit in for a moment. No, really. It’s like Apple supporting an iPhone that’s five years old. Everyone else? Crickets.

Then, just before CES 2009, rumors, amplified by aficionados and recording engineers like Jim Merod, abounded that Kubala-Sosna managed to upend even their top of the line cable with something better still. Elation! series was launched and the HiFi press went proverbial gaga. I myself was spooked too. Having had the chance to hear Elation! many times over, I too realized that this was a special cable line indeed. Many others did too—so powerful a lineup was offered that companies like YG, who run an extremely technical and high-tech ship themselves, chose to not only demo with KS Elation! exclusively, but also utilize full looms of KS in their own labs and factory demo room. That’s confidence. Fast forward almost ten years (!) since the launch of Elation! and KS has established itself as a formidable, potent, and legitimate cable manufacturer. To wit, and frankly, one of my main attractions to KS, is the fact that unlike so many others, KS doesn’t simply change and “revolutionize” cables every year; no, in typical bespoke fashion, a new cable line is only launched when it is genuinely demonstratively better than what came before. Thus, it’s no surprise then to see my former reference Emotion still in production and Elation!, now close to ten years of age, still pulling rather strongly. Just how good a cable Elation! is, is perhaps best demonstrated by the fact that it took KS about that long to launch an even higher end line, aptly named Realization. But more on that later, as they say.

What then is one to make of an Elation! (p)review ten years on? Simply this: one need not chase the latest and greatest year in year out; consistency and reputation are worth more than the usual fantastic upgrade cycles some cable lines have on offer. What comes next for those cable companies is generally dubious at best: cursively looking around Audiogon explains the rest of thatstory. Snake oil, anyone? Do I have a bridge to sell you! It follows then that If Elation! was truly that great so many years ago, it’s still as great—greater?—today. The rest is history. When, during the course of YG’s all new Sonja 2.2 (2.3) announcement some six-ish months ago Joe offered to supply me with a full loom of Elation!, I immediately jumped on the proverbial train. Just what would Elation! offer compared to Emotion? Compared to my other Nordost references? Compared to my otherwise trusted and true sounding EINSTEIN line of cables? Otherwise best in value Zu Audio cables? Fortunately, this would be a fairly simple and straight forward task. Swap one for the other, take notes, report, repeat. That Elation! would so—yet again—usurp everything else I had on offer, proved impressive to say the least.

Even as a formal review will be published in due time, a system built of Emotion is fine. In fact, very fine. To recapture my bearings to the tune (or is it really no tune at all?) of KS—and due to some scheduling snafus over the holidays—I wired up Sonja 2.3 with Emotion first. Immediately, the hallmark sound of Kubala-Sosna became apparent. Sitting with Emotion again made me realize some of the system’s more detailed resolving power had been missing. The trek with Elation!, began simply enough: a power cable here, a balanced interconnect there; “wowza, this is nuts” I jotted on my notepad some such month ago. To my ears, Elation! in just these past few weeks has yet again elevated the “what’s possible” side of my system. Just when you thought Emotion is all you need, along comes Elation! It’s like the iPhone X really; once you get used to it and all its brilliance, it’s really hard to go back to the iPhone 8, no matter how amazing that phone already is.

For now, then, let us pause here—there’s quite a bit for me to chew on. Elation! review forthcoming. Stay tuned!

www.kubala-sosna.com

From “Postive Feedback” 05-12-2018 | By Danny Kaey | Issue 97

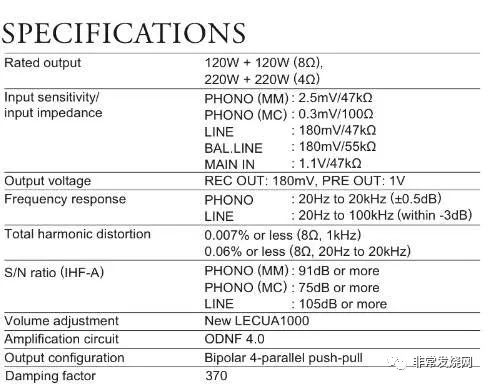

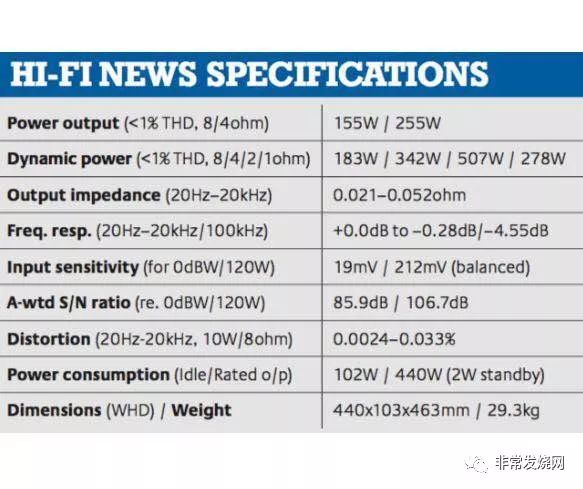

今次聽到,L-509X 配702 S2 確係一對極之合拍的好拍檔,正合準備在較大的房間,例如二百方呎或以上的空間 中使用。反過來,在百來方呎或以下使用的話,按比例選 用較細規模的喇叭即可,故擁有120瓦(8Ω) 或 220瓦 (4Ω)在手的 L-509X,可謂進可攻、退可守,且聲音正路、 流暢、見音樂牽引力的選擇! 如讀過今回煮酒後仍在 Class A/B 的L-509X或 Class A 的L-590AXII上猶豫不決的話,只要先理性地明白Class A/B 不可能有 Class A 的厚暖聲 ,亦得知道只幾十瓦的 Class A 有一定的配器及使用限制。然後,好應該親身去聽聽、比 較,自己耳朵、自身感覺最誠實,就拋開理性,單憑自己 耳朵加直覺去揀選吧! 至於我嘛?我會選擇較理性,重播不同類型音樂都適 應得來,兼且播得有水準的 L-509X!

今次聽到,L-509X 配702 S2 確係一對極之合拍的好拍檔,正合準備在較大的房間,例如二百方呎或以上的空間 中使用。反過來,在百來方呎或以下使用的話,按比例選 用較細規模的喇叭即可,故擁有120瓦(8Ω) 或 220瓦 (4Ω)在手的 L-509X,可謂進可攻、退可守,且聲音正路、 流暢、見音樂牽引力的選擇! 如讀過今回煮酒後仍在 Class A/B 的L-509X或 Class A 的L-590AXII上猶豫不決的話,只要先理性地明白Class A/B 不可能有 Class A 的厚暖聲 ,亦得知道只幾十瓦的 Class A 有一定的配器及使用限制。然後,好應該親身去聽聽、比 較,自己耳朵、自身感覺最誠實,就拋開理性,單憑自己 耳朵加直覺去揀選吧! 至於我嘛?我會選擇較理性,重播不同類型音樂都適 應得來,兼且播得有水準的 L-509X!

来自端士的頂級 Hi End 音響品牌 Soulution 目前共有7、5、3三個產品線,7 系列的等級最高,3 則是去年慕尼黑才剛發表的入門系列。這三個系列中,目前只有 5與 3系列有綜合擴大機,型號分別是 530 與 330。我在四年前曾經評論過 530,那時它的定價就高達 200萬元,巨大的機箱就像一個小茶几,內中線路基本上就是直接將同系列 520與 501前、後級裝進一個機箱中,設計概念與一般綜擴整合所有線路的作法完全不同,稱得上是毫不妥協的製作。只是如此昂貴的綜擴,恐怕只有金字塔頂端的玩家能夠負擔,所以四年之後,Soulution 又推出了 330綜擴,儘管 66萬元的定價依然昂貴,但卻已經是 Soulution 價位最低、體積也最小的入門綜擴。

来自端士的頂級 Hi End 音響品牌 Soulution 目前共有7、5、3三個產品線,7 系列的等級最高,3 則是去年慕尼黑才剛發表的入門系列。這三個系列中,目前只有 5與 3系列有綜合擴大機,型號分別是 530 與 330。我在四年前曾經評論過 530,那時它的定價就高達 200萬元,巨大的機箱就像一個小茶几,內中線路基本上就是直接將同系列 520與 501前、後級裝進一個機箱中,設計概念與一般綜擴整合所有線路的作法完全不同,稱得上是毫不妥協的製作。只是如此昂貴的綜擴,恐怕只有金字塔頂端的玩家能夠負擔,所以四年之後,Soulution 又推出了 330綜擴,儘管 66萬元的定價依然昂貴,但卻已經是 Soulution 價位最低、體積也最小的入門綜擴。

最初聆聽 Soulution 330合併擴音機的時候,第一印象是音質相當通透,無論器樂或人聲都有纖巧、窈窕的體態,而音樂感也是在水準之間而已。後來才發覺這部機剛剛駁好只有大半小時,經堡煉逾多天後再聽,音效確有天淵之別。

最初聆聽 Soulution 330合併擴音機的時候,第一印象是音質相當通透,無論器樂或人聲都有纖巧、窈窕的體態,而音樂感也是在水準之間而已。後來才發覺這部機剛剛駁好只有大半小時,經堡煉逾多天後再聽,音效確有天淵之別。

去年一月,土井先生正式退位,轉任顧問一職,仍有參與部分產品開發,例如最新的真空管放大套件。而社長一職則由一直負責海外業務的川上晃義先生接任,而 L-509X 正

去年一月,土井先生正式退位,轉任顧問一職,仍有參與部分產品開發,例如最新的真空管放大套件。而社長一職則由一直負責海外業務的川上晃義先生接任,而 L-509X 正

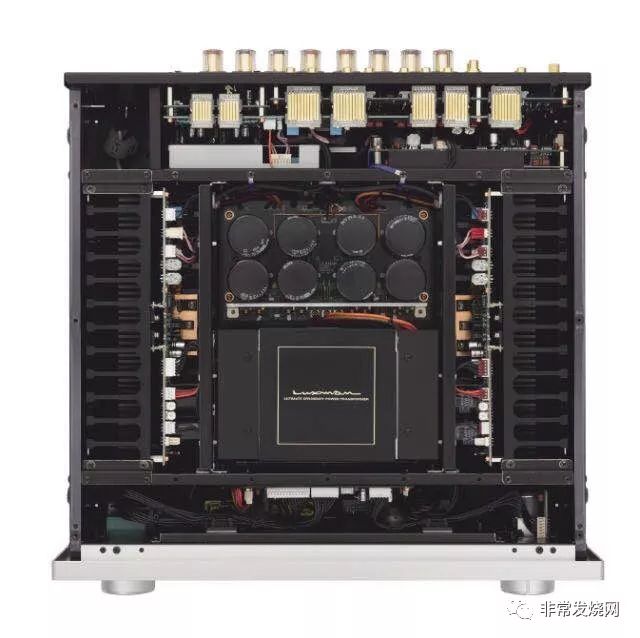

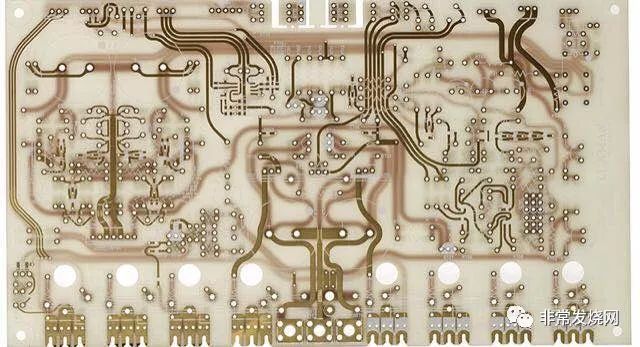

VU 錶頭、音品控制、MM/MC 唱頭放大器、兩組揚聲器輸出,似乎是 Luxman 晶體管合併機的標準配置,不容變更。《Stereo Sound》的訪問之中,副社長末吉達哉先生曾向開發部提出,可否加大機身體積,以放入一套更大的唱放線路,最後雖然未有成事,但 L-509X 比諸前作,還是有多 項不同之處。

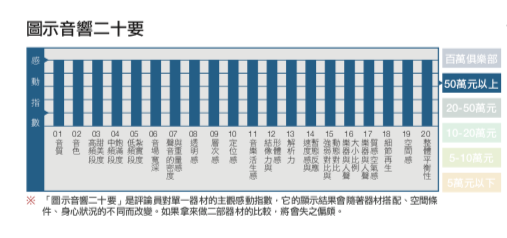

VU 錶頭、音品控制、MM/MC 唱頭放大器、兩組揚聲器輸出,似乎是 Luxman 晶體管合併機的標準配置,不容變更。《Stereo Sound》的訪問之中,副社長末吉達哉先生曾向開發部提出,可否加大機身體積,以放入一套更大的唱放線路,最後雖然未有成事,但 L-509X 比諸前作,還是有多 項不同之處。 將 Luxman L-509X 放到大房,以 Accustic Arts Drive II、Tube-DAC II Mk2 作為訊源,揚聲器是剛才提到的 B&W 702 S2。電源線分別是 Burmester Power Cord (CD轉盤)、Analysis Plus Power Oval 2 (DAC)、Analysis Plus Silver Apex (合併機);線碼線是Analysis Plus Golden Oval Patent AES/EBU;訊號線則有 Analysis Plus Silver Apex XLR;最後是喇叭線,選來 Audio Note ISIS LX168。 接連播放兩張Erato/Virgin Classics CD,分別是 Artemis Quartet、Jacques Ammon的《The Piazzolla Project》;Jean-Guihen Queyras、Alexandre Tharaud 的 《Brahms: Cello Sonatas & Hungarian Dances》。 L-509X 控制力不俗,把一對揚聲器合共六隻低音單元 控制得貼服,但並非控制狂,不會侵吞了各種音尾,保持鬆緊有致,起與收同樣完整而線性。 聲音厚度出色,又或更準備地說,是高密度,因為它既表現出木製樂器的厚度,尤其是大提琴,你可以非常清楚地聽到琴弦直徑、韌度,還有琴腔外壁的厚度,同時又聽得到內部細微的共鳴變化,而鋼琴高音的通透感,亦十分出色。透明的高音、厚度剛好的中音、量感充足又收放自如的低音,結合出一種高密度,一種你覺得實在、輪廓 清楚、弱音明顯的密度,而非濃度,因為它的聲底還是乾淨的,不會化大、肥厚或是霧化細節。

將 Luxman L-509X 放到大房,以 Accustic Arts Drive II、Tube-DAC II Mk2 作為訊源,揚聲器是剛才提到的 B&W 702 S2。電源線分別是 Burmester Power Cord (CD轉盤)、Analysis Plus Power Oval 2 (DAC)、Analysis Plus Silver Apex (合併機);線碼線是Analysis Plus Golden Oval Patent AES/EBU;訊號線則有 Analysis Plus Silver Apex XLR;最後是喇叭線,選來 Audio Note ISIS LX168。 接連播放兩張Erato/Virgin Classics CD,分別是 Artemis Quartet、Jacques Ammon的《The Piazzolla Project》;Jean-Guihen Queyras、Alexandre Tharaud 的 《Brahms: Cello Sonatas & Hungarian Dances》。 L-509X 控制力不俗,把一對揚聲器合共六隻低音單元 控制得貼服,但並非控制狂,不會侵吞了各種音尾,保持鬆緊有致,起與收同樣完整而線性。 聲音厚度出色,又或更準備地說,是高密度,因為它既表現出木製樂器的厚度,尤其是大提琴,你可以非常清楚地聽到琴弦直徑、韌度,還有琴腔外壁的厚度,同時又聽得到內部細微的共鳴變化,而鋼琴高音的通透感,亦十分出色。透明的高音、厚度剛好的中音、量感充足又收放自如的低音,結合出一種高密度,一種你覺得實在、輪廓 清楚、弱音明顯的密度,而非濃度,因為它的聲底還是乾淨的,不會化大、肥厚或是霧化細節。