在Hi-Fi音響領域,絕大多數日本音響產品的質量都是最為可靠耐用的,雖然有些中低端普及型產品音色並不是那麼吸引人,但品質同樣可靠,而在高端音響品牌上,日本品牌對聲音的極致追求和對品質的嚴苛要求堪比瑞士與德國音響品牌,比如來自日本的高端發燒線材品牌 Acoustic Harmony。

Acoustic Harmony 雖在音響線材領域並非如一些老牌那般廣為人知,但其背后卻有著深厚的技術沉澱。其母公司在電力工程的過程中積累了海量的金屬實際測量數據,建立起豐富的人脈資源,同時也掌握了扎實的電力工程知識。這些寶貴的經驗與資源為 Acoustic Harmony 涉足音響線材領域奠定了堅實的基礎。在日本,Hi-End 汽車音響改裝盛行,甚至還有大型的汽車音響博覽會。Acoustic Harmony 公司從成立之初就專注於汽車音響線材的設計和生產,產品以其高質量和先進的技術著稱,不僅能面對車內惡劣的使用環境(如溫度、噪音和震動干擾等),Acoustic Harmony 還通過對導體、絕緣介質、避振材料和線材結構的反復研究試驗,開發出了高性能的線材產品。這些產品能夠有效隔離干擾,提升信號傳輸的保真度,因此在汽車音響市場中享有很高的聲譽。

有絕對實力的低調線材品牌

對於中國的燒友而言,Acoustic Harmony 這個品牌較為陌生。Acoustic Harmony 線材最初定位於 Hi-End 汽車音響領域,而后進軍家用 Hi-End 線材市場。早在2011年 Acoustic Harmony 的 Hi-End 線材就參加了香港音響展,2012年建立了中文版官網,香港駿韻音響將其引進中國市場。在日本,Hi-End 級別的汽車改裝熱度或許比 Hi-End 音響更高,對線材的質量要求一點也不比家用產品差,甚至對線材的耐用性、耐熱性以及抗震動比家用線材要求更高。在 Hi-End 級別的汽車線材改裝上處於領先地位的 Acoustic Harmony,制作家用 Hi-End 線材就更沒有難度了。Acoustic Harmony,英文字面意思是“聲音的和諧”,雖然筆者不知道國內代理商為其取的中文名叫啥,以下筆者將 Acoustic Harmony 簡稱為A•H。

A•H 期望旗下產品不僅在聲音質素上經得起考驗,更要從內到外都具備極端的耐用性,能夠在時間的長河中始終保持穩定的性能。這種理念貫穿於每一款產品的研發與生產過程中,使得A•H在競爭激烈的線材市場中逐漸嶄露頭角。近十多年來,Acoustic Harmony 也開始開發家用線材產品,並迅速獲得了市場的認可。其家用線材產品採用與汽車音響線材相同的高標准設計和制造工藝,確保信號傳輸的質量和穩定性。A•H 線材所有工序均在日本完成,包括導體拉絲、鍍銀工藝和包覆的絕緣層等、內部屏蔽層、使用的避震材料等,確保產品的卓越品質。如果您再看筆者接著的介紹,就會發現A•H是有絕對實力的低調線材品牌。

恐怕很少有線材廠家能拿得出這些檢測報告

恐怕很少有發燒線材廠家是以保護人身安全和環保為目標, A•H 在所有產品上使用復合歐盟RoHS電子電氣設備測試標准的安全、環保材料,並給出詳細的分析檢測報告。包括 A•H 自家使用的絕緣材料與普通 PVC 材料的各種數據對比,除耐溫指標,就是體積電阻率,這是材料每單位體積對電流的阻抗,體積電阻率越小時,材料導電性能越好,反之,體積電阻率越高,材料用作電絕緣部件的效能就越高。再比如 A•H 多個頻率下測試的介電率、吸水率,甚至弱酸性、弱鹼性、陽光直射的影響數據都一一列出來。別以為這些是沒用的檢測報告,有些發燒線材,使用的是普通PVC做絕緣材料(他們對外宣傳是特氟龍),短短兩年時間彎折的地方就多處斷裂露出內部的銅材,要是用此絕緣層做電源線,什麼時候不小心觸電了或者高溫下會釋放那些有毒物質,誰又能知道?這種線材哪怕聲音真的不錯,為了人身安全,還是少用的好。

A•H 目前的中高等級的線材都使用 HIFLON FEP(全氟烷氧基烷)做絕緣體,也可以說是特氟龍的一種,以前有不少線材廠家說使用特氟龍絕緣材料,確很少有像A•H這樣詳細標注材料的測試指標,HIFLON FEP 作為絕緣材料,具有優異的260℃ 耐熱及良好的介電性能以及的化學穩定性,除熔融的鹼金屬、超高溫和二氟化氛外,尚無其他化學物質能對它產生侵蝕。對絕緣材料尚如此認真對待的音頻線材廠家,在線材導體的材料上就更不用說了!

一般 PVC 體積電阻率在 10^10 至 10^14/ kΩm 范圍內被認為是優秀的,而 HIFLON FEP 的體積電阻率是 10^17(10的17次方)以上,從而令信號實現從超低頻帶到超高頻帶幾乎無波動的平坦頻率特性!為了進一步實現低噪聲化、具有更高的信噪比,還有一點是很多發燒友容易忽略的,A•H 中高級線材內部避震材料採用非常昂貴的日本和紙作為內部抑振材料。

這裡有必要科普一下,日本“和紙”是世界非物質文化遺產。古代中國發明的紙經高麗傳入日本,日本以獨特原料和方法改良,從模仿中國“唐紙”過渡到特有“和紙”並發展出多樣工藝,用於高級書畫及生活用品,如日本障子門貼紙。筆者查某寶幾個品牌和紙,同面積單價下,其價格比紅星含 80% 檀皮量的5年老宣紙貴三倍到十幾倍。可見,A•H 颯(Hayate)電源線在“看不見”的內部避震層用昂貴的和紙,是不惜成本的。

Acoustic Harmony的產品特點包括:

高性能:通過選擇優質導體材料尤其是無氧銅鍍高純度銀導體,採取有效措施隔離干擾,提升信號傳輸的保真度。

高可靠性:復合歐盟 RoHS 電子電氣設備測試標准的安全、環保材料,產品在極端環境下表現出色,能夠適應任何使用條件。

高制造標准:從導體的拉絲到成品線所有制造工序均在日本本土制造,在嚴格控制的環境下進行,確保產品的穩定性和耐用性。

舍得下成本的 A-H 颯(Hayate)電源線

日本 A•H 擁有豐富的線材產品線,高級汽車音響用的與家用高級發燒線材的款式都不少,家用線材 A•H 信號線最多,分別有七款 RCA 信號線、4款平衡信號線、9款喇叭線,而電源線款式相對少。最新發布的颯(Hayate)電源線則是他們的第三款家用高級電源線。颯(Hayate)電源線屬於全新“匠”系列, 廠家經過長年累積的線材技術調聲學技術與日系工匠精神的高次元融合,終於成就了 Acoustic Harmony 劃時代的「匠」系列全新產品線誕生。

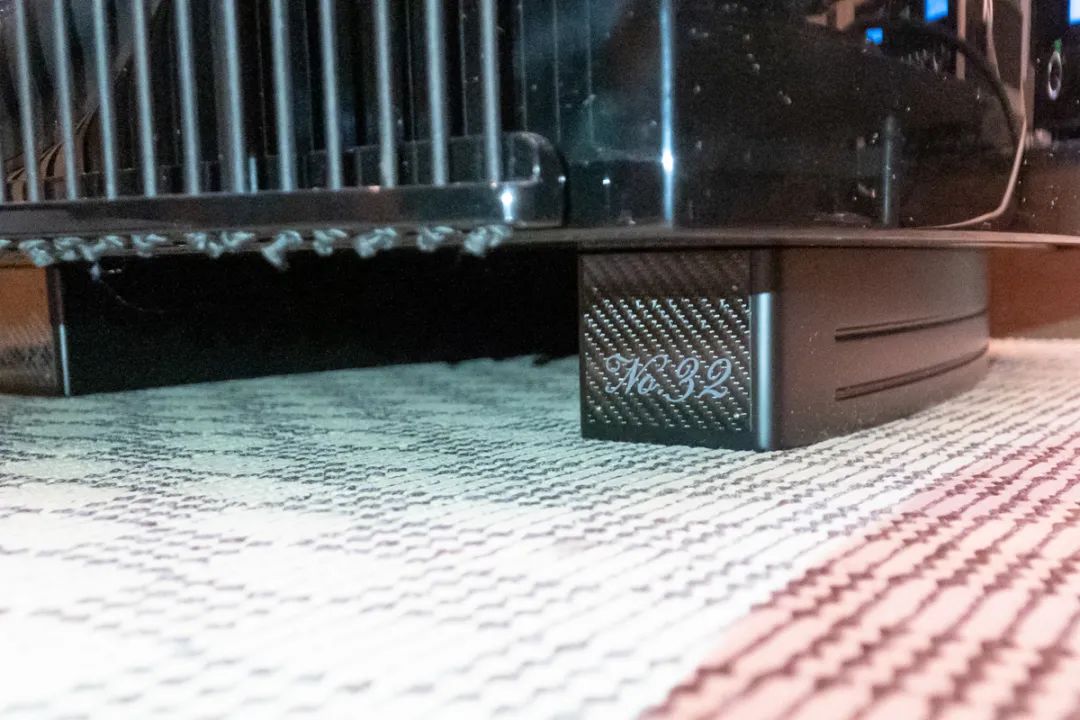

A.H 颯(Hayate)電源線並不粗壯的線身內部卻隱藏 A•H 目前最好的材料,要不是筆者前面大篇幅的介紹,可能很多發燒友要走寶了,這條電源線從外觀上看最奢華部分顯然來自分量感十足、做工細致的重量級插頭插尾,插頭插尾的外層金屬屏蔽端子殼採用銅合金做鏡面鍍鉻設計,錚亮如鏡的鍍鉻工藝使得其看起來像不鏽鋼的質感,中段以大紅色裝飾並印上繁體中文 “颯”,插頭插尾的金屬接插件為銅合金鍍金並使用訂制銀錫焊料與導線焊接 。這做工極為精致頗有分量感的插頭、插尾金屬外殼除了避震作用,還取到屏蔽作用,要知道日本某品牌電源插頭插尾一隻都得兩千多,一對就是四千多,售價僅為六千元級的 A.H 颯(Hayate)電源線上所使用的插頭插尾,從質量上看絲毫不遜色。

別看A•H颯(Hayate)電源線線身口徑不大,但非常舍得下成本,幾乎把自家最好的材料技術都用上去了!我們開看它有什麼技術特點:

▲導體採用高純度鍍銀無氧銅(0.32mm×61條/每股),通過在高次元平衡最佳導體粗細,條數及絞合間距的同心絞線設計,實現時間軸偏差的極小化,得到精確的相位與自然的音場再現,最終的聲音表現並不遜於純銀線導體。

▲導線絕緣材採用 HIFLON PFA(全氟烷氧基烷),其具有低誘電損耗,不會在各頻率范圍內產生誘電率的偏差,且持有著與PTFE相同的耐熱溫度(260℃),同時比FEP更具柔軟性。

▲為了抑制振動,防止靜電並提升耐熱與絕緣性能,採用了和紙+Kapton,實現從超低頻到超高頻范圍內穩的平坦頻率特性。

▲為了進一步降低噪音並實現更高的信噪比,採用了銅鍍高純度鍍錫超致密編織屏蔽結構,實現從超低頻到超高頻范圍內的高響應。

▲端子殼部分採用銅合金及銅管,具備優異的抗噪對策與防振設計,並在插頭部位鍍上具備長期穩定性、可靠性與安全性的鍍金層,確保完善的規格。

▲通過同心絞線、HIFLON FEP等多年來累積的實用技術,實現著高質量、高可靠性及長期穩定性,同時將日系和風的傳統工匠精神與高次元融合,將工業產品升華為作品。這款是能夠成為Acoustic Harmony劃時代的參考級 Hi-End 電源線。

▲通過在高次元平衡最佳導體粗細,條數及絞合間距的同心絞線設計,實現時間軸偏差的極小化,得到精確的相位與自然的音場再現。

▲為了抑制振動,防止靜電並提升耐熱與絕緣性能,採用了和紙+Kapton,實現從超低頻到超高頻范圍內穩定無波動的平坦頻率特性。

純淨、凝聚、華麗、貴氣

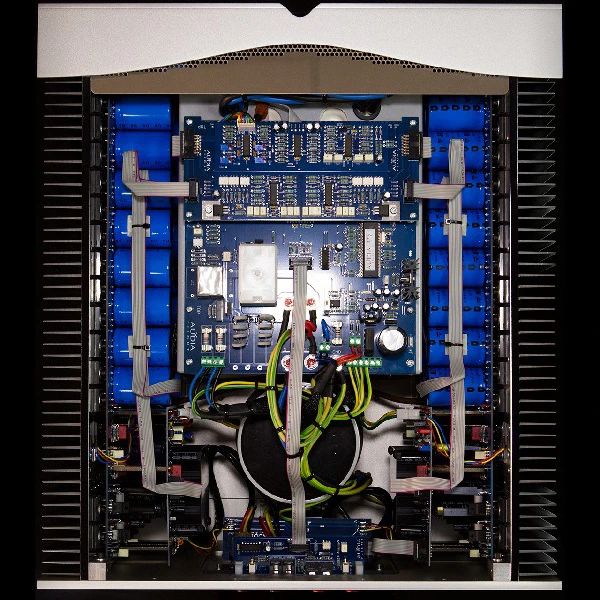

Acoustic Harmony 颯(Hayate)電源線經過十多天的煲線,整體聲音趨向已經明朗。使用在什麼音響器材上會更好呢?適合聲音比較溫暖的器材,因為 A•H 每一款線材都有聲音的針對性,並非像有些廠商做一款線材就要在大多數音響器材上“通用”,那可能是沒有技術底蘊無法精確掌握線材調聲技術的廠家才會這麼去做。而颯(Hayate)電源線雖然價格平實定位並不低。一樣是溫暖類型的器材,我們優先推薦試用在意大利 Audia Flight 歌匠 FLS1 前級、Audia Flight 歌匠 FLS4 立體聲后級上,當然,我們雜志社所使用的馬蘭士 KI 紅寶石簽名版 SACD 機與合並功放以及幾台電子管功放,跟這款颯(Hayate)電源線都是很搭的。而一些聲音本來就偏中性或者偏中高頻的器材,並不適合這條颯(Hayate)電源線。在音樂測試部分,我們將颯(Hayate)電源線接在 Audia Flight 歌匠 FLS4 立體聲后級上搭配法國 Revival Audio 法寶 Atalante 4 落地音箱試聽。

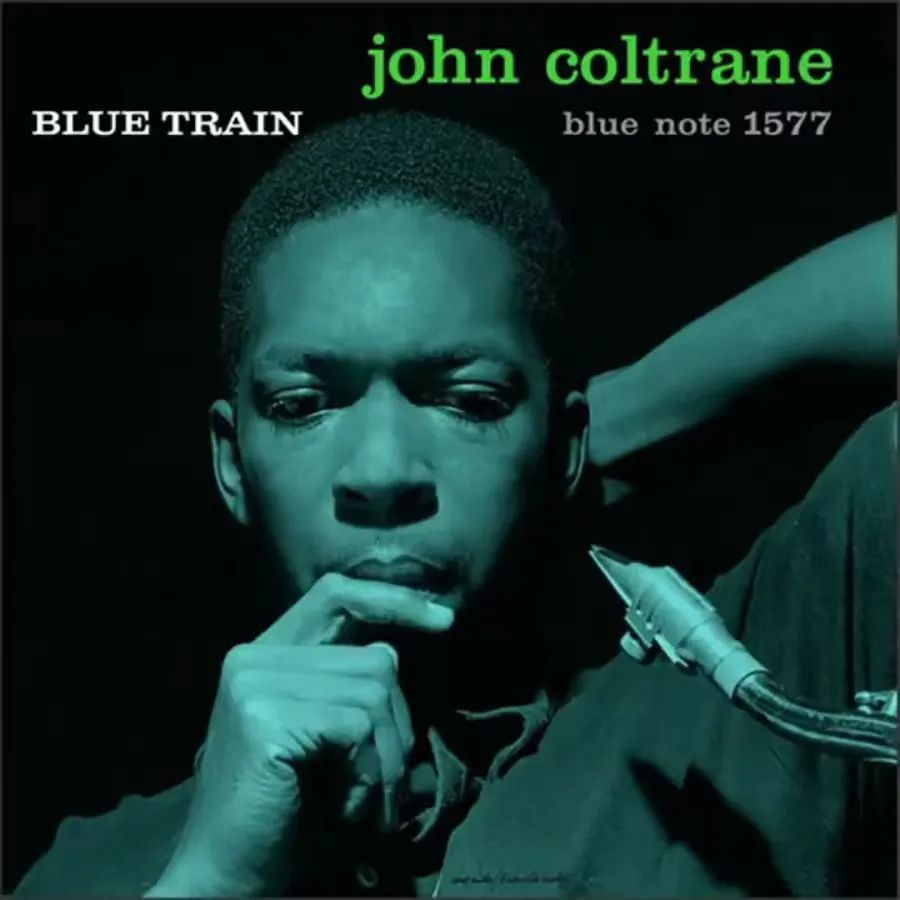

播放播放太平洋影音出版、林大葉指揮深圳交響樂團演奏的《馬勒D小調第三交響曲》第一樂章《潘神蘇醒,夏季歸來》,颯(Hayate)電源線出色的中高頻表現力,將圓號的聲音展現得嘹亮富有貴氣感 ,每個音符都清晰通透,銅管與打擊樂以進行曲節奏加入,聲音層次分明,沒有絲毫的混雜。 當表現拒絕蘇醒的牧神主題時,颯(Hayate)電源線中高頻的純淨度與細膩度,詮釋雙簧管的質感顯得格外靈動,小提琴的過渡自然流暢。發展部中,各種樂器交織呼應。此時,颯(Hayate)電源線低頻速度快而凝聚的特點充分發揮,在復雜的節奏變化中,低頻始終保持穩定,聲音凝聚但細情感飽滿,使高潮部分輝煌而震撼。除了極其寧靜的聲音背景外,颯(Hayate)電源線聲場極深,各樂器的定位准確且穩定,颯(Hayate)電源線為表現馬勒音樂的深邃魅力提供了堅實的基礎。

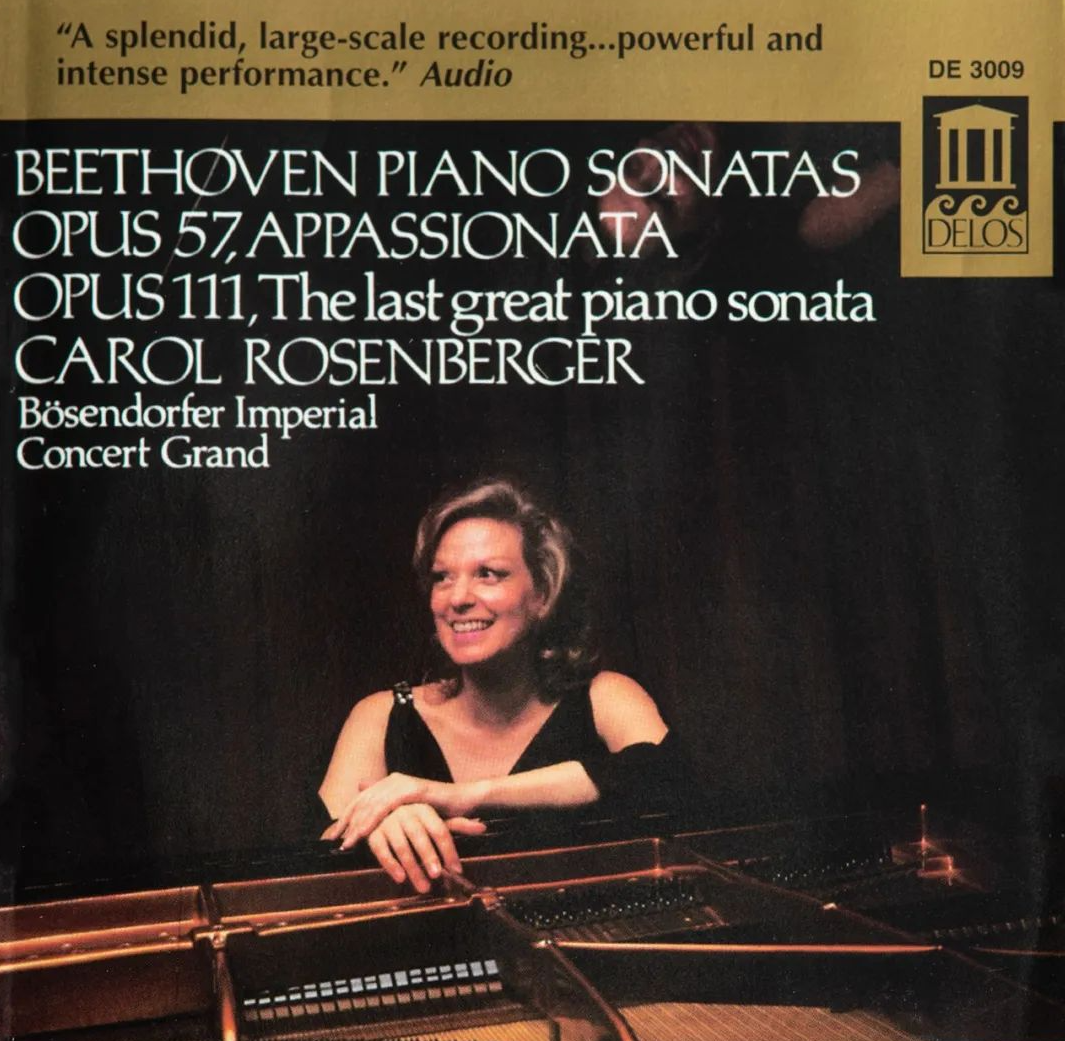

中文俗稱《動態琴皇》的專輯是女鋼琴家卡羅爾•羅森伯格使用貝森朵夫200系列最大尺寸鋼琴演奏的貝多芬鋼琴奏鳴曲。雖然貝森朵夫鋼琴沒有斯坦威的鏗鏘,但的中低頻的宏大規模感與氣勢無可匹敵。這張專輯對難播放好的就是其低頻容易播放得有能量而沒有凝聚力以及瞬間爆發力。颯(Hayate)電源線就解決了瞬息萬變的貝多芬奏鳴在低頻表現上的難題。原本低頻量感雖強但略緩慢現象得到改善,不再散而無力,變得緊致凝聚。中高頻呈現出驚人的流暢度,琴音微弱的變化清晰無比,既通透明亮又順耳,泛著光澤的高頻既甜潤又迷人。颯(Hayate)電源線良好的聲音速度感與聲音的純淨度,卡羅爾•羅森伯格演奏狀態相比之前的令人昏昏欲睡變得精神十足,密集且強勁的低音段落爆發力十足,每個音都擲地有聲,強奏的樂段如暴風驟雨般琴音令人透不過氣,將那似珠落玉盤的強弱音快速觸鍵表現得精彩絕倫,而未破壞貝森朵夫鋼琴中低頻原本的宏大規模感與氣勢,反而更凝聚更快速更具沖擊力。

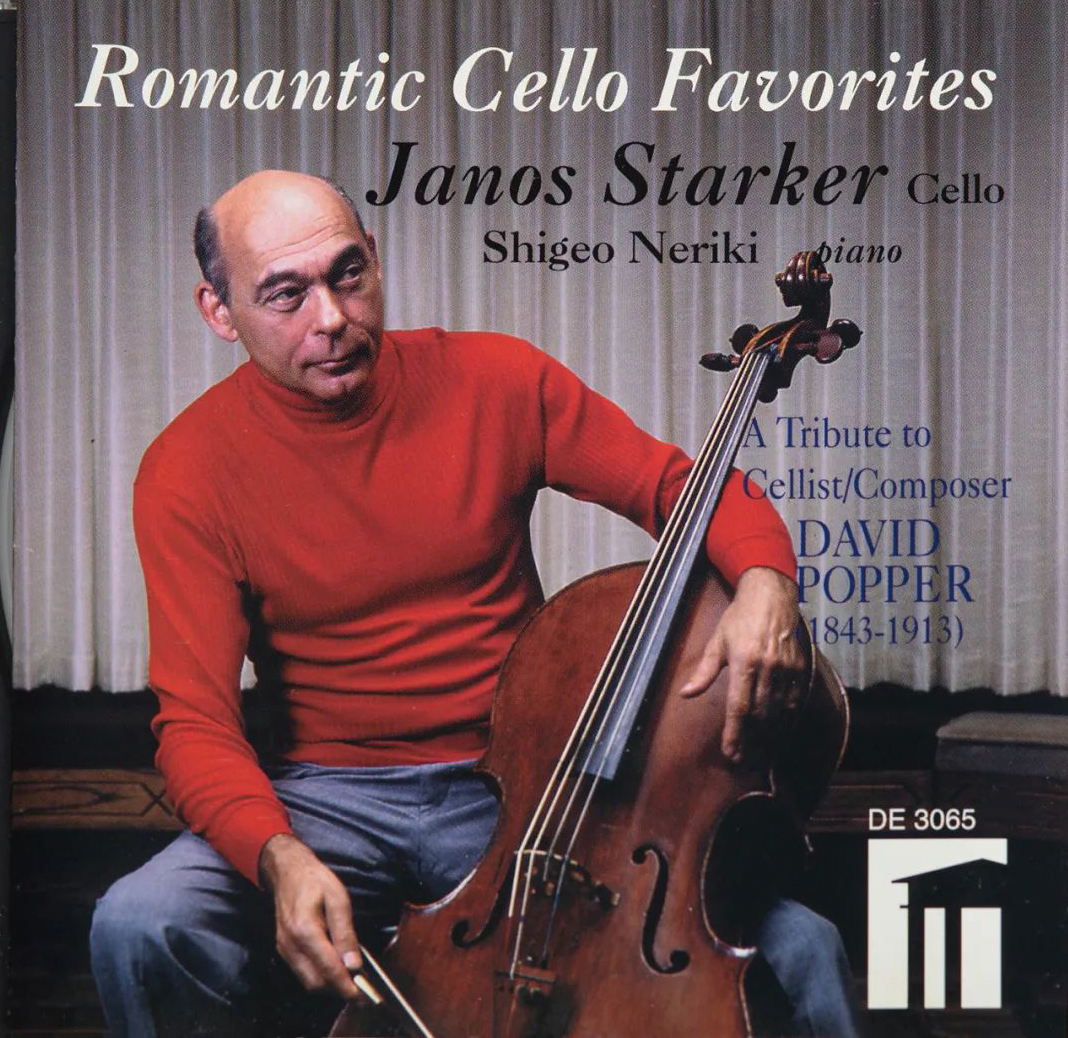

當播放上世紀最杰出的大提琴演奏家 Janos Starker(亞諾什•斯塔克)所演繹的大衛•波普爾音樂作品時,颯(Hayate)電源線的卓越性能得以充分彰顯。其在中低頻段所展現出的清晰度與層次感,簡直達到了令人驚嘆的程度。與市面上部分發燒電源線截然不同,那些電源線往往一味地過度渲染中低頻的厚度,使得原本音色獨特的大提琴,被播放出一種近似低音提琴般過於厚重的形體感與質感。而颯(Hayate)電源線則完美避開了這些問題,線條清晰而連貫,大提琴旋律感十足,音色悠揚而流暢,仿佛透過颯(Hayate)電源線能清晰地看到斯塔克手中琴弓與琴弦相互摩挲的每一個細節,每一絲顫音,都像是斯塔克內心深處情感的傾訴,飽含著無盡深情,讓人全身心沉浸在這無與倫比的音樂世界裡。

播放流行音樂如何呢?就用我非常熟悉的齊秦音樂試試吧!1989年齊秦在滾石唱片出版的《愛情宣言》專輯以前在不少系統上播放感覺有空蕩蕩沒有密度的感覺齊秦的人聲混響略深,聲音含糊聲像發虛。颯(Hayate)電源線的加入,令我驚奇,當《愛情宣言》的旋律響起,齊秦那獨特的嗓音被清晰還原,更加富有磁性和穿透力,音色更為凝聚和華麗,並且齊秦的口型定位非常清楚和明確,每一個咬字、每一個轉音都更為清晰自然又富有情感。貝斯的聲音則深沉而富有彈性,和聲部分的層次感更加豐富,使得整首歌曲聽起來更加飽滿和動聽。颯(Hayate)電源線一改之前普通發燒電源線聲音空蕩無密度的狀態,而且還優化了聲像定位,真切體會到這條電源線為播放流行音樂播放帶來的巨大提升。

總結

A.H 颯(Hayate)電源線的表現堪稱驚艷,它中高頻質感非常好,有非常好的聲場寬深度,高分析力兼具優雅與柔和質感,有空氣感有潤澤度。它的音場透明得“看得到樂手演奏表情”,能讓音樂細節絲絲入扣地展現出來。颯(Hayate)電源線雖然低頻量感也不錯,但不是低頻夸張類型,勝在瞬態響應與速度感。對於追求純淨、透明、華麗趨向的發燒友而言,颯(Hayate)電源線無疑是一個值得信賴的選擇。最后得再說一遍,颯(Hayate)電源線更適合聲音比較溫暖的器材,比如意大利 Audia Flight 歌匠的器材或者一些電子管功放。

以匠心描繪華麗的音樂世界,既是 Acoustic Harmony 不妥協的技術手段,也是其最終追求的聲音目標。通過對日本 Acoustic Harmony 颯(Hayate)電源線的技術剖析和音樂試聽評測,我們可以清晰地感受到其背后所蘊含的工匠精神和對聲音品質的執著追求,也是我們誠信推薦的高性價比高級電源線。

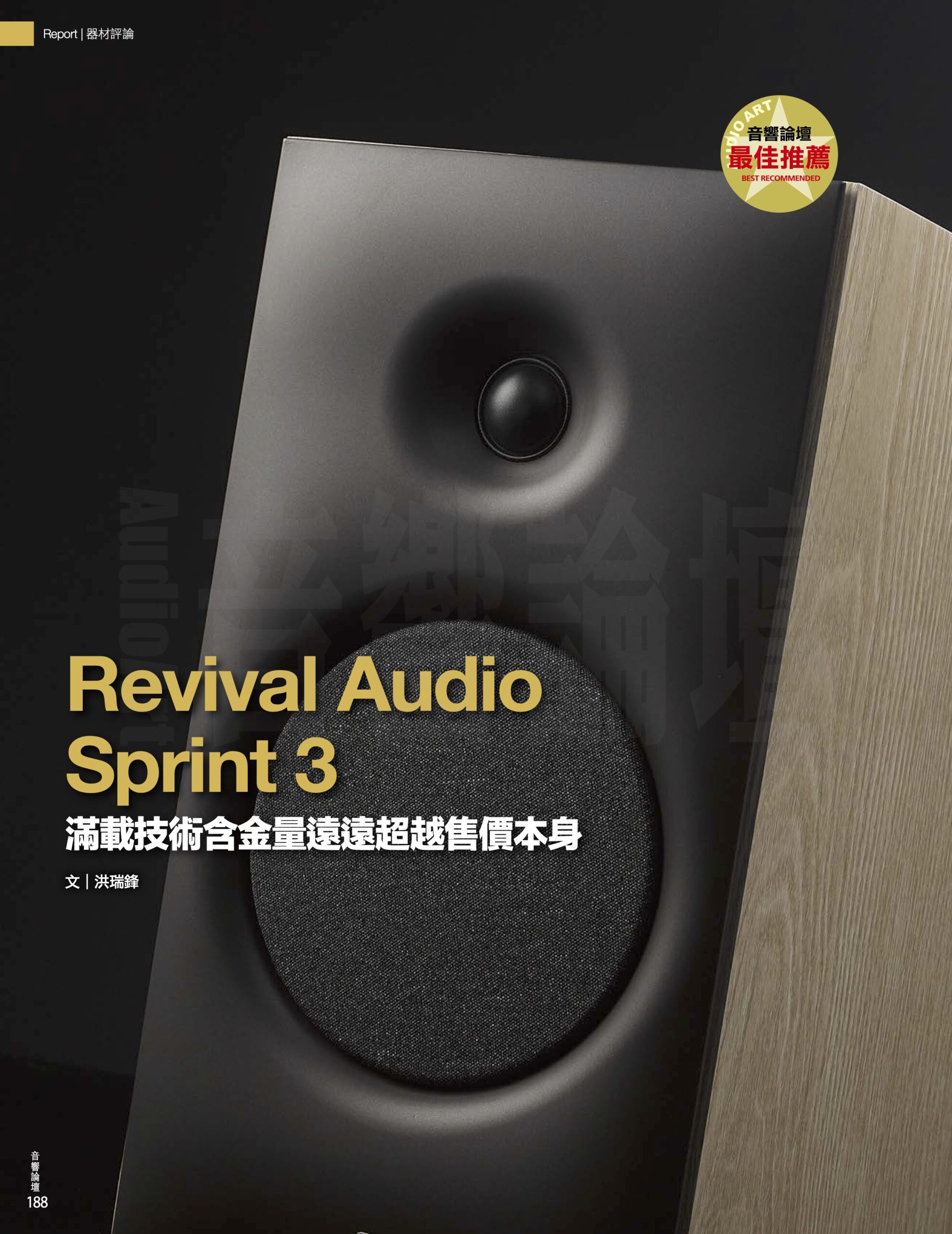

另外,半球振膜背後的專利設計 ARID (Anti Reflection Inner Dome / 抗反射內半球) 裝置,則可消除95%以上振膜背後的腔室共振。再輔以直徑超大,達 100mm大型鐵氧磁驅系統,大型鐵氧磁可提供類近於較小釹磁般的強磁力,重點在於成本明顯較低,這有助於產品可訂定出更具吸引力的售價,並有助其效率可達到91dB,而較大型的鐵氧磁及金屬零件,也可更高效率地幫助音圈散熱量、冷卻。 最後,再於單元背後加上大型的 BCD (Back Chamber Damping) 阻尼聲室,具有特殊的模擬不對稱邊緣結構,結構以硬塑膠製成,不對稱輪圈狀的設計經過精確模擬,以達到消除共振之目的,有助於諧振頻率低見 560Hz。

另外,半球振膜背後的專利設計 ARID (Anti Reflection Inner Dome / 抗反射內半球) 裝置,則可消除95%以上振膜背後的腔室共振。再輔以直徑超大,達 100mm大型鐵氧磁驅系統,大型鐵氧磁可提供類近於較小釹磁般的強磁力,重點在於成本明顯較低,這有助於產品可訂定出更具吸引力的售價,並有助其效率可達到91dB,而較大型的鐵氧磁及金屬零件,也可更高效率地幫助音圈散熱量、冷卻。 最後,再於單元背後加上大型的 BCD (Back Chamber Damping) 阻尼聲室,具有特殊的模擬不對稱邊緣結構,結構以硬塑膠製成,不對稱輪圈狀的設計經過精確模擬,以達到消除共振之目的,有助於諧振頻率低見 560Hz。 中音及低音單元方面,Revival Audio 透過 Atalante 4 推出業界首款 BSC (Basalt Sandwich Construction / 玄武岩三文治結構) 中音單元。這5吋 BSC 中音單元與兩個7吋 BSC 低音單元配合使用,在剛性及輕質結構之間實現了卓越的平衡,提供卓越的聲音對稱性。加上其卓越的阻尼結構,帶來自然、快速又平穩的響應,以及非常緊湊而清晰的低音。

中音及低音單元方面,Revival Audio 透過 Atalante 4 推出業界首款 BSC (Basalt Sandwich Construction / 玄武岩三文治結構) 中音單元。這5吋 BSC 中音單元與兩個7吋 BSC 低音單元配合使用,在剛性及輕質結構之間實現了卓越的平衡,提供卓越的聲音對稱性。加上其卓越的阻尼結構,帶來自然、快速又平穩的響應,以及非常緊湊而清晰的低音。

文|陳海川

文|陳海川